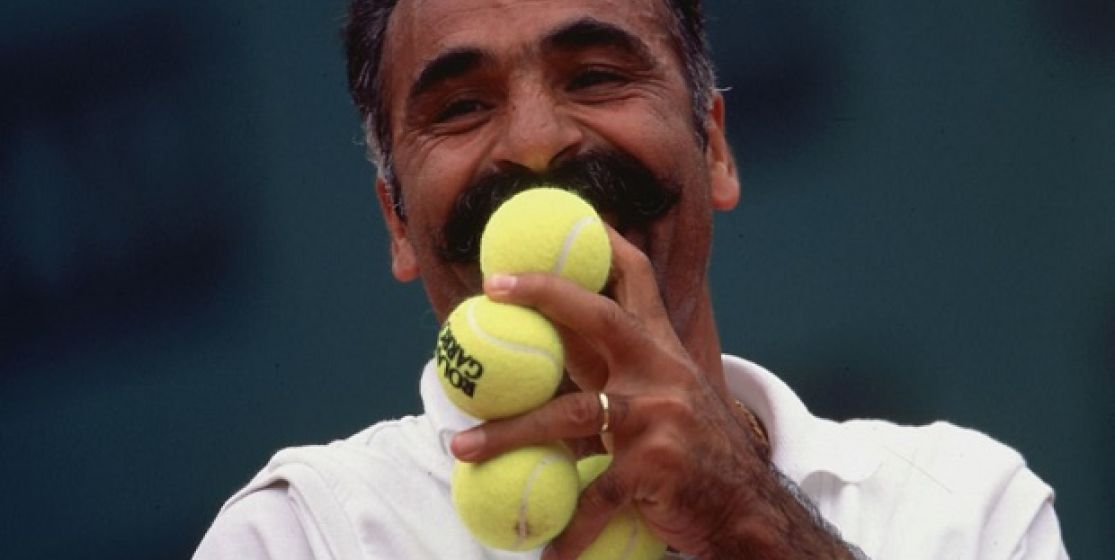

Bluffeur, farceur, séducteur, Mansour Bahrami s’est imposé deux fois consécutivement à Roland-Garros. C’était en 2002 et 2003, en double, dans le trophée des Légendes - catégorie « plus de 45 ans ». Quelques années plus tôt, il aurait pu exhausser un rêve de gosse en atteignant la finale du double des internationaux de France. Aurait, car en Iran, son pays natal, un homme puissant en a décidé autrement. Enfin presque.

Les joueurs font enfin leur entrée sur le court. Juin 1989. Il est 19h30, il fait froid, et la finale du championnat de France de rugby, qui a lieu le même jour, débute à 20 heures. Résultat : des tribunes à demi désertes. Une ambiance morne et fraîche. « Cela m’a miné. Ce n’était pas ainsi que je me voyais disputer la finale de Roland-Garros », écrira Mansour Bahrami dans son autobiographie. Pour ne rien arranger, le joueur doit patienter de longues heures avant de pouvoir pénétrer sur le central, son match étant précédé par la finale dames opposant Steffi Graf à Arantxa Sanchez. Une partie qui s’est éternisée, interrompue plusieurs fois par la pluie et qui s’est terminé sur le score de 8-6 au troisième set. « Avec Éric, dans le vestiaire, nous faisions et refaisions le match dans nos têtes ; nous étions en train de perdre toute l’adrénaline dont nous aurions bientôt besoin. » Éric, c’est Éric Winogradsky, son partenaire de double. Ensemble, ils s’inclinent fatalement face au duo américain formé de Jim Grabb et de Patrick McEnroe. Au moment de la remise des trophées, Philippe Chatrier, président de la FFT, repousse le fils de Bahrami qui l’accompagne sur l’estrade. Il ne l’a pas reconnu. Pour toute réponse, l’enfant mord alors le dirigeant. Pour le paternel, la cicatrice est plus profonde. Un évènement extra-sportif est venu perturber sa finale. Plus perturbant encore que les caprices météorologies du printemps français et les éternels retards sur le programme horaire.

Poêle à frire et backgammon

« Je suis arrivé au stade en fin de matinée. Des journalistes m’attendaient mais il ne fut pas questions de la finale que j’allais jouer. » Le sujet qui est sur toute les bouches, c’est la mort de l’ayatollah Khomeini, homme politique iranien et guide spirituel de la révolution islamique. « Ils voulaient tous une réaction sur la mort de Khomeini de la part du type qui avait fui son régime, qui avait vécu en France sans papiers avant de prendre sa revanche sur le sort. » Le parcours d’un déraciné. Celui d’un gosse qui n’a pas neuf mois quand son père fuit les montagnes pour rejoindre la capitale Téhéran et travailler comme jardinier dans l’un des clubs de tennis les plus prisés de la ville. « Le tennis est ma première histoire d’amour. » Poêle à frire, manche à balai, paume de la main : tous les moyens sont bons pour caresser la balle. À 13 ans, Mansour tient sa première raquette, fabriquée par ses soins avec un cadre en bois et des morceaux de cordage récupérés ici où là. Suffisant pour taper dans l’œil de la fédération iranienne, qui lui donne le droit de quitter le pays pour participer à Wimbledon, en catégorie junior. Deux ans plus tard, en 1975, il se lance grâce à un mécène dans le grand bain du circuit professionnel. Une baignade de courte durée. En 1978, la révolution islamique éclate. Le tennis est alors considéré par l’ayatollah Khomeini comme une « activité occidentale décadente ». Un dilemme se pose pour Mansour : abandonner la petite balle jaune ou quitter le pays, et ainsi perdre sa nationalité ? Bahrami écoute la voie du, cœur, décide de rester en Iran mais se voit interdire l’entrée des courts pendant deux ans. « Je passais mes journées à jouer au backgammon. »

« Je dormais dans la rue »

En 1980, la fédération locale revient sur ses positions et organise tout de même un tournoi à Téhéran. Bahrami le remporte. Le premier prix ? Un ticket pour le tournoi d’Athènes. Moyennant 200 dollars supplémentaires et l’aide d’un ami du ministre des Affaires étrangères iraniennes, il change la destination de son vol et obtient un visa pour la France. Direction Nice. « Je pensais que la France pouvait me donner une chance de rejouer au tennis. » Mansour rejoint donc la Côté d’Azur en août 1980 avec 8 000 francs en poche mais ne tarde pas à comprendre que le coût de la vie méditerranéenne est trop onéreux pour lui. Coup de bluff : il tente sa chance au casino mais perd tout son pécule dès le premier jour. Direction Paris. Où la vie n’est pas plus rose. « Je dormais dans la rue, sous les ponts et j’évitais constamment la police par peur de croiser un officier qui aurait pu me mettre dans le premier avion pour Téhéran », confessera-t-il en 2007 au Telegraph. Et de poursuivre dans son autobiographie : « Quand je déambulais dans les rues parisiennes pour ne pas dormir sur un banc, je pensais à ce jour béni, le jour où je jouerai la finale de Roland-Garros. » Rêve accompli en ce mois de juin 1989. Mais rêve légèrement gâché par la presse du monde entier. « Je voyais bien où ils voulaient en venir… Mais je n’avais aucun commentaire à faire sur la mort de Khomeini, je voulais parler de tennis. Le reste m’était étranger. » Le reste ne sera finalement qu’une défaite au goût amer. « À la fois le plus beau moment de ma carrière et mon cauchemar le plus terrible, dira-t-il un jour. Jouer une finale constitue un traumatisme qu’on n’efface pas. » La mort non plus.