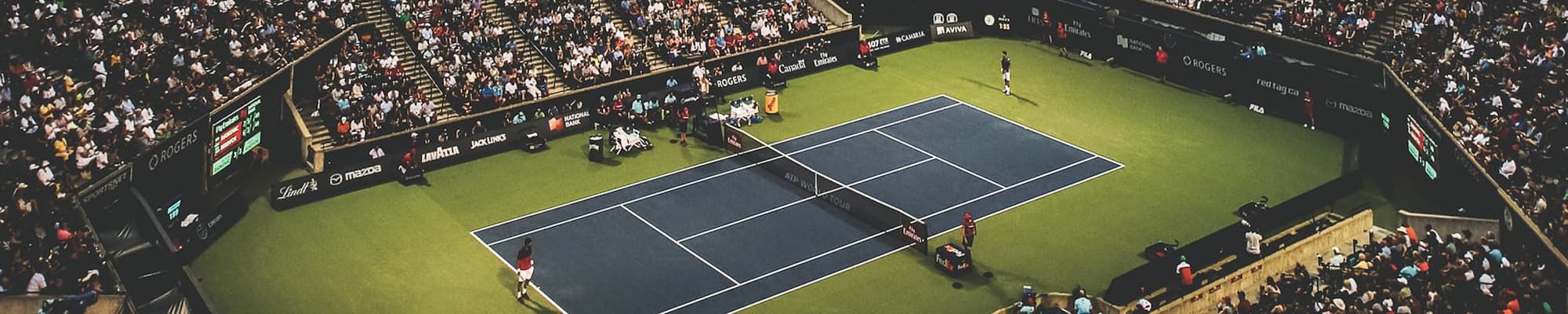

BNP Paribas Open - WTA

-

Aryna Sabalenka (1)

A. Sabalenka (1)

-

Elena Rybakina (3)

E. Rybakina (3)

- vs

Date du match

15 mars 2026 à 19:00

Match à venir.

BNP Paribas Open - WTA.

Finale.

Aryna Sabalenka, Biélorussie , Tête de série 1 , contre Elena Rybakina, Kazakhstan , Tête de série 3 . Date du match : 15 mars 2026 à 19:00.

BNP Paribas accompagne

BNP Paribas accompagne