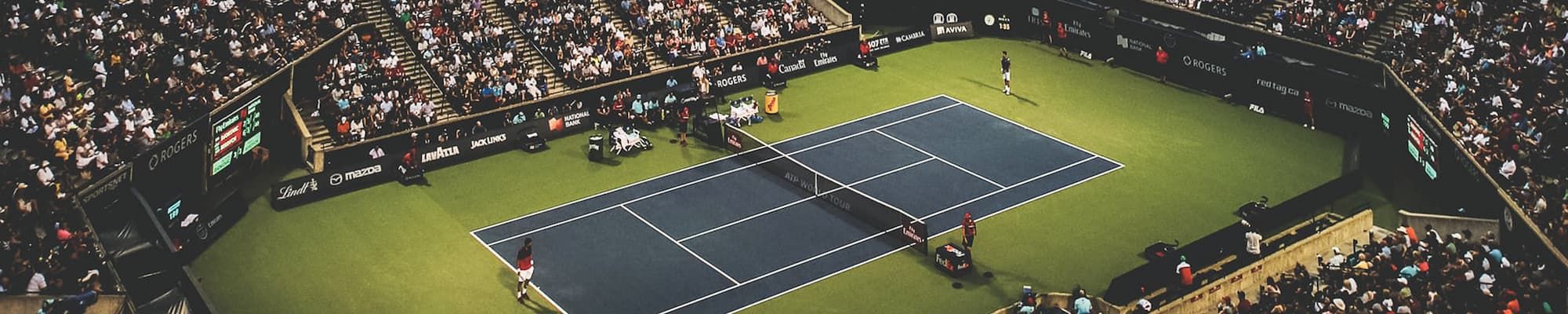

Guadalajara Open

-

Nikola Bartunkova (WC)

N. Bartunkova (WC)

-

Magdalena Frech (4)

M. Frech (4)

- vs

Match à venir.

Guadalajara Open.

Quart de finale.

Nikola Bartunkova, République Tchèque , Wild-card , contre Magdalena Frech, Pologne , Tête de série 4 . Commence bientôt.

BNP Paribas accompagne

BNP Paribas accompagne